Особенности детей с ОВЗ различных нозологических групп

Нозоло́гия – учение о болезнях, позволяющее решать основную задачу частной патологии и клинической медицины: познание структурно-функциональных взаимосвязей при патологиях, биологические и медицинские основы болезней.

Нарушения

В классификации Т. В. Егоровой в основу заложена локализация нарушений в какой-либо из систем организма:

1) Телесные (соматические) нарушения (опорно двигательный аппарат, хронические заболевания)

2) Сенсорные нарушения (слух, зрение)

3) Нарушения деятельности мозга (умственная отсталость, нарушения движений, психические и речевые нарушения)

Нарушение опорно двигательного аппарата

Для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата свойственны следующие особенности развития:

1) нарушение познавательной деятельности и эмоционально волевой сферы

2) незрелость личности, наивность суждений, слабая ориентированность в быту

3) формирование нежелания и неспособности к самостоятельной практической работе.

Сложности социальной адаптации проявляются в развитии таких качеств личности, как: застенчивость, робость, неумение отстаивать свои интересы, обидчивость, впечатлительность.

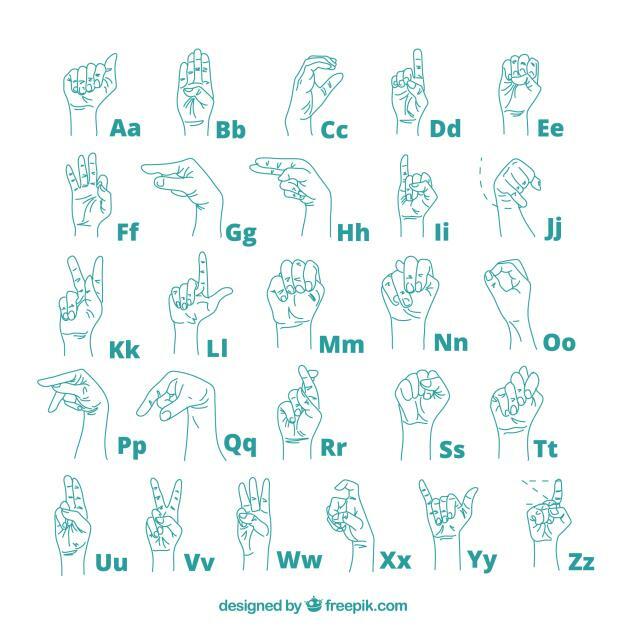

Нарушение слуха

Отсутствие внутренней речи и словесного опосредования ограничивают объем внешней

информации ребенка и всегда сопровождаются замедленностью и снижением восприятия,

мышления, внимания, памяти, воображения и всей познавательной деятельности в целом

Врожденные или ранние нарушения функций слухового и вестибулярного анализаторов приводят к снижению чувства пространственной ориентировки глухих, что проявляется в ходьбе, беге, упражнениях с предметами.

Потеря или снижение слуха лишает ребенка важного источника информации и ограничивает тем самым процесс его интеллектуального развития. Однако эти недостатки в значительной мере могут быть компенсированы применением специальных методов и технических средств в обучении.

Нарушение зрения

Зрение —самый мощный источник информации о внешнем мире. 85-90% информации поступает в мозг через зрительный анализатор, и частичное или глубокое нарушение его функций вызывает ряд отклонений в физическом и психическом развитии ребенка.

Нарушение зрения определяет слабое развитие психомоторной сферы, запаздывает формирование целенаправленных предметно игровых действий, появляются навязчивые стереотипные движения.

У слепых и слабовидящих детей затруднены операции анализа и синтеза, отмечается недостаточная полнота сравнения. Наблюдаются нарушения классификации, обобщения, абстрагирования и конкретизации. Из-за недостатка зрения нарушено непроизвольное внимание.

Нарушение зрения задерживает формирование двигательных навыков, ведет к снижению двигательной и познавательной активности, замедляется формирования речи.

Нарушение деятельности мозга

Под термином «задержка развития» понимаются синдромы временного отставания развития психики в целом или отдельных ее функций ( сенсорных, речевых, эмо ционально

волевых). Замедление темпа развития, чаще всего обнаруживается при поступлении в школу и выражается в недостаточности обще го запаса знаний, ограниченности представлений, незрелости мышления, малой интеллектуальной целенаправленности, преобладании игровых интересов, быстрой пресыщаемости в интеллектуальной деятельности.

Трудности,которые испытывают эти дети к моменту поступления в школу, связаны прежде всего с недостаточным развитием эмоционально-волевой сферы. При выполнении учебных заданий у детей наблюдается быстрая утомляемость и интеллектуальная пассивность. Они не приучены к систематической мыслительной деятельности, поэтому крайне поверхностно усваивают учебный материал. В то же время они очень активны в игровой деятельности, которая в какой-то мере компенсирует их не удачи в учебе.

Заключение

Полноценное развитие любого ребенка одна из важнейших задач общества на современном этапе развития требует поиска наиболее эффективных путей достижения этой цели. Защита прав ребенка на развитие в соответствии с индивидуальными возможностями становится сферой деятельности, в которой тесно переплетаются интересы родителей, медицинских работников, педагогов и психологов.

Все системы образования призваны решить проблему интеграции в общество человека с

особыми образовательными потребностями и ограниченными возможностями. Интеграция

предполагает включение в социум, т е процесс и результат предоставления ребенку прав и реальных возможностей участвовать в различных видах социальной жизни сообщества

наравне и вместе с остальными в условиях, компенсирующих ему отставание в развитии, в том числе интегрированное обучение.

Процесс интеграции лиц, имеющих нарушения, не должен заканчиваться после завершения школьного образования, поэтому в настоящее время назрела необходимость психолого педагогической помощи и поддержки в период начала самостоятельной жизни.

Скачать пост в виде PDF